党的十九大报告指出:“全面依法治国是中国特色社会主义的本质要求和重要保障。”依法治国,是习近平新时代中国特色社会主义思想中“四梁八柱”的重要支柱之一。我国正在改革、完善中国特色的现代人民陪审员制度,是“依法治国”和“独立司法”得以更加公开、公正、公平的重要保障措施之一。

笔者2010年经所在的九三学社重庆沙坪坝区委推荐、重庆沙坪坝区人大常委会批准任命为沙区法院人民陪审员;2015年通过同样的程序再次聘为全国人民陪审员制度改革试点单位——沙区法院人民陪审员。2017年4月27日十二届全国人大常委会第二十七次会议,表决通过了关于延长人民陪审员制度改革试点期限的决定。在任用、使用人民陪审员方面又有新探索。

七年多来,我分别参与过沙坪坝区人民法院、重庆市第一中级人民法院涉及刑事、民事、行政诉讼、知识产权等案件的无数次陪审。也使我有了更多感悟:“参政党成员﹢人民陪审员”的一次次陪审过程,是从一个个“特殊窗口”观察、了解社会和思考的过程,也是了解社情民意和民主监督的过程,更有了主动民主监督的“抓手”。

“参政党成员﹢人民陪审员”,是促进多党合作制度与人民陪审员制度有机结合的一种具有中国特色“独立司法”好形式,可以达到做同一桩人民陪审员“活路”,既达到“人民陪审、参与合议”、又取得“参政议政、民主监督”两个效果的作用。仅举几例说明,陪审要“用心”而不能仅仅局限于“陪”。

1、只有依法行政,才能解套“官民矛盾”

2014年参与沙坪坝区人民法院“行政庭”某“政务公开”案的审理:被告即该区城建委,一直强硬地“拗”着,不按十位原告农民依国家统一表格“回馈方式”栏中给予“纸质答复”的要求,而导致对立情绪加剧,遂农民一纸诉状将该区城建委告上法庭。

参与此案庭审,我感到很震惊:很多“官民矛盾”,一般是相对“强势”一方(即官方)或不作为或乱作为或不敢担当或明知故犯……成为矛盾激化的主导方面,“无事弄到有事,小事弄到大事,大事弄到‘闹事’”。于是,我就写了一篇《“官民矛盾”是怎样被激化的?——从一桩“民告官”案件说起》的文章,发表在2014年12月2日的《人民政协报》“民意周刊”显著位置上,引起了当地党委、政府部门的关注,恰好在开展“两学一做”、改进作风、增强群众意识和法律意识等教育时期,起到了某种教育、警示和促进问题解决的作用,届时沙区法院一次性判了该城建委九桩案件败诉。

2、排除“非法证据”,维护司法公正

2014年我全程参与了沙区法院“刑庭”对某处级干部“利用职权,收受贿赂”案的庭审,被告与辩护律师一再以某桩证据的取证情节存在“逼供信”为由,要求某经侦部门办案人员出庭对质,但无果。在“合议庭”讨论时,我明确针对某经侦部门办案人员无正当、充分理由拒绝出庭作证事实,坚持了对由此形成的“口供”作为“非法证据排除”的意见。并在合议庭笔录上注明了我的意见。

我认为,越是老百姓深恶痛绝的腐败案件,越要依法办成让当事者本人、家人、后人永世推翻不了的“铁案”,就越要“依法”!只有这样,才是防腐、反腐、惩腐治标又治本的万全良策!于是,我以此案作为典型例子撰写了《依法,才能把桩桩反腐案办成“铁案”》的文章,大声疾呼要“依法反腐、惩腐”!被《团结报》《贵州政协报》《九三学社中央网》等所采用。

3、要让老百姓在每一桩审判中,感受到公平、正义

2015年,我参与沙区法院刑庭对一桩“故意伤害罪”案件陪审,看到被告是一个六十多岁矮小干瘦、老实巴焦的农民,原告是一位五大三粗开“摩的”的中年人,只因“摩的”轧死另一农民家一只鸭子,六十多岁农民出来“多嘴”要“摩的”司机赔偿,遂从争吵到扭打,后者轻易地就把前者推下三米多高地坎,他也因平衡不了手掌触地滚了下去……有关部门认定“摩的”司机“小拇指骨折”为“轻微伤”、是被告用铁锹打击所致。检察机关受理并以“故意伤害罪”起诉之,庭审中,该农民一再喊冤、否罪!

为此,我与主审法官、书记员,专程到扭打现场勘查与访问目击证人。结果,证据并不偏向原告。我从“情、理、法”三者最佳平衡点出发,一再向主审法官提出:“双方均有错无罪”,只需提请当地村民自治组织加以调解,缓和矛盾。所以,我从这桩案件陪审中认为,法院应当在审判过程中坚持以事实为依据,以法律为准绳,以审判为中心,尽可能做到情、理、法三者的平衡,避免审判不公导致冤假错案发生。由此撰写了《法、情、理的平衡点,就是公平法制的基点》

一文,被一些报刊、网络采用。

这些典型案例,让我意识到,如果一个陪审员只是坐在那里不动心、不动脑,顶多只能算是“陪衬”而不是“陪审”。“参政党成员﹢人民陪审员”,就得有这个使命感、责任感。

七年多的陪审经历,使我深刻感到:“参政党成员﹢人民陪审员”形式,实在有必要性、现实性、前瞻性。2015年5月21日最高法、司法部颁布《人民陪审员制度改革试点工作实施办法》,规定了人民陪审员选任的“三个随机”,提出每个人民陪审员一年陪审的案件大体不超过三十件,似乎有它的合理性。但实践结果看,倘若片面追求“三个随机”,未必有可操作性、代表性和实用性,且增加社会和法院的工作成本。

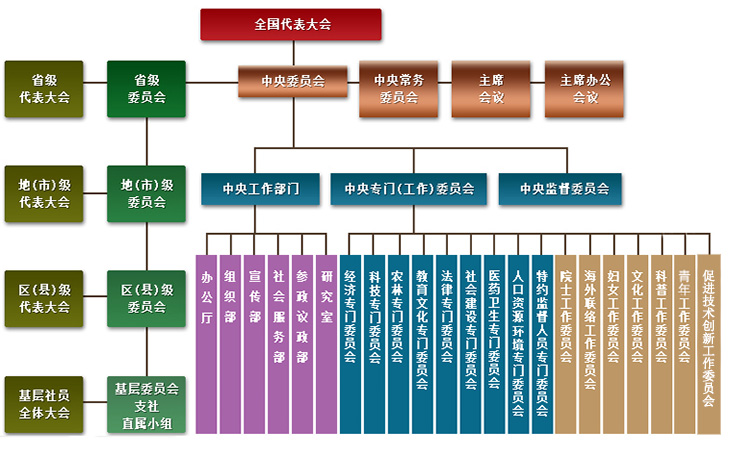

在中国特色社会主义司法体制改革中,选任人民陪审员及庭审数量上,应充分把中国特色政党制度因素考虑进去。让参政党成员、无党派爱国人士、新社会阶层人士更多更切实参与到人民陪审制度中来,有利于独立、高效司法宗旨和公开、公平、正义司法理念的实现。

建议在人民陪审员改革试点地区(如重庆市沙坪坝区人民法院等)先行、先试:在不突破《人民陪审员制度改革试点工作实施办法》的原则框架下,把不低于三分之一的名额交同级党委统战部牵头,由各参政党地方组织和统战部掌握的无党派、新社会阶层人士中推荐,按既往程序任命。同时,只要不影响他们自身正常工作前提下,可突破“一年大体不超过三十件”的数量限制。

这样做,最终达到“做一桩‘活路’,取两个‘效果’”的事半功倍局面。(徐宗俦)